教育資金の準備 学資保険と変額保険の違い

目次

1. はじめに

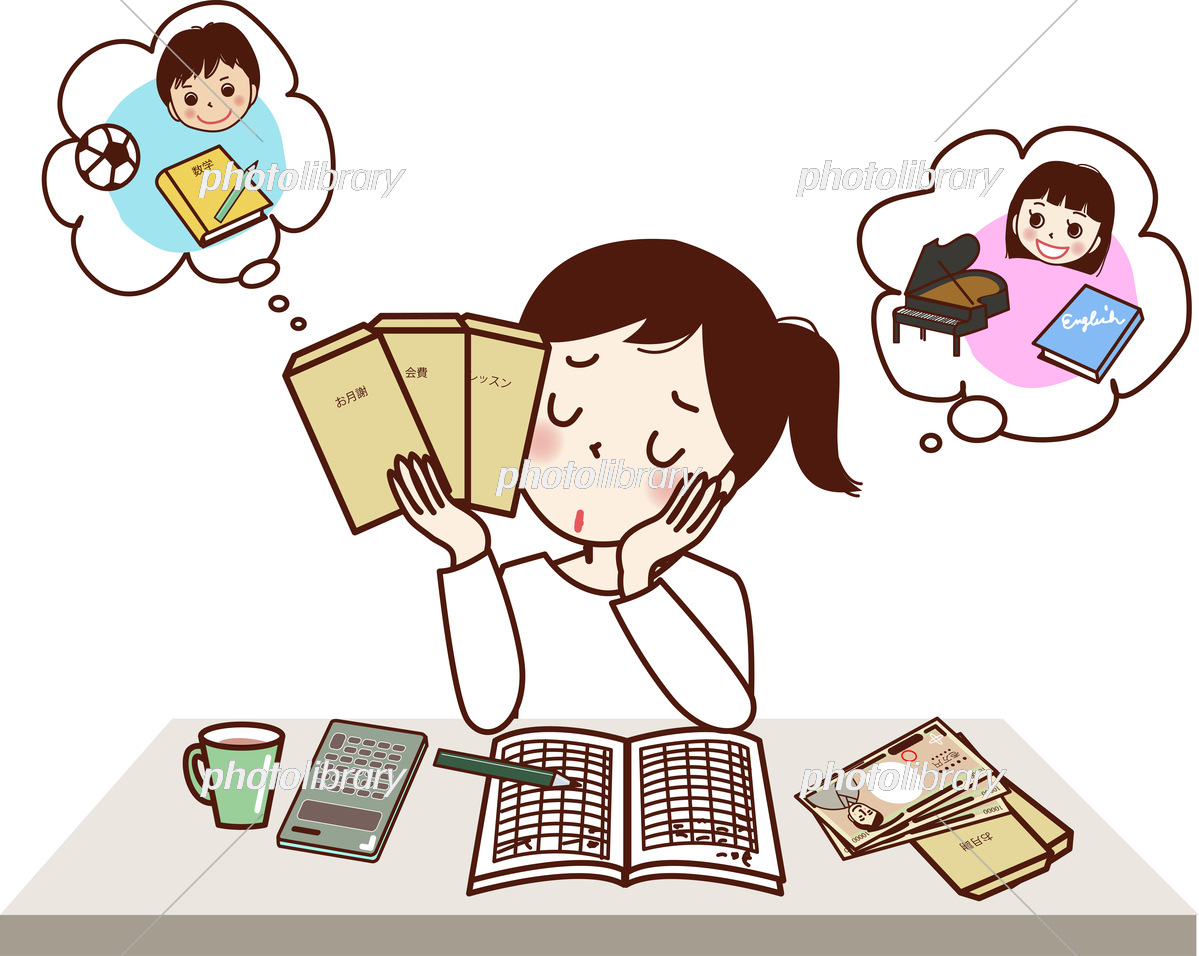

前提、教育資金の目的の場合、学資保険も変額保険も推奨する事自体減ってきておりますが、子どもの教育資金を準備する手段として、ご家庭の中では学資保険や変額保険が検討される方がいます。しかし、「どちらを選ぶべきかわからない」「仕組みやリスクの違いを知りたい」「そもそも保険で貯める方が良いのか」という方も多いでしょう。

別のブログで投資の記事も記載している為、本記事では、学資保険と変額保険の基本的な仕組みや特徴を解説し、どの様な形で準備する事がご自身に適しているのかを比較しながらお考え頂ければと思います。

2. 学資保険とは?仕組みと特徴

学資保険の基本構造

学資保険は、子どもの教育資金を計画的に貯めるための保険商品です。契約者(親)が保険料を払い込み、一定期間後に満期金や祝金を受け取ることができます。基本的には「貯蓄型保険」の一種であり、リスクを抑えながら確実に資金を準備できます。

メリット

- 元本保証がある:支払った保険料よりも受け取る金額が多くなることが一般的。

- 契約者の死亡保障:契約者(親)が死亡した場合、以降の保険料支払いが免除され、満期時に満額が受け取れる。

- 教育資金の計画的な準備が可能:大学入学時など、大きな費用がかかる時期に受け取れる設計ができる。

デメリット

- インフレリスク:金利が低いと、将来的に実質的な価値が下がる可能性がある。

- 運用益が少ない:定額で貯めるため、大きなリターンは期待できない。

- 流動性の低さ:満期前に解約すると、支払保険料より解約返戻金が下回る可能性も。

3. 変額保険とは?仕組みと特徴

変額保険の基本構造

変額保険は、保険料の一部を投資信託などで運用し、その成果に応じて受取額が変動する生命保険です。「変額終身保険」「変額年金保険」などがありますが、教育資金準備として活用する場合、変額終身保険が選ばれることが多いです。

メリット

- 高い運用益を期待できる:株式や債券で運用するため、相場の状況によっては高いリターンを得られる。

- インフレ対策が可能:資産運用によって成長するため、インフレによる貨幣価値の目減りを抑えられる。

- 死亡保障がある:保険としての機能も備えており、契約者が死亡した場合は、最低保証額が支払われる。

デメリット

- 元本割れのリスクがある:運用成績によっては、支払った保険料よりも受取額が減ることがある。

- 専門的な知識が必要:運用方針を選ぶ必要があり、市場の動向によっては損をする可能性がある。

- 流動性の低さ:満期前に解約すると、支払保険料より解約返戻金が下回る可能性も。

4. 学資保険と変額保険の違いを比較

| 項目 | 学資保険 | 変額保険 |

|---|---|---|

| 目的 | 教育資金を確実に貯める | 教育資金を運用で増やす |

| 運用方法 | 保険会社の定額運用(元本保証あり) | 株式・債券などで運用(元本保証なし) |

| リスク | 低い(確実に貯められるが利回りは低め) | 積立銘柄による(運用次第で増減する) |

| 受け取り方法 | 満期時・祝金として一定額を受け取る | 運用成果に応じて受け取る |

| 保険料 | 一定 | 基本(大病時払込免除もある) |

5. どちらを選ぶべき?ライフスタイル別おすすめ

元本保証を重視するなら学資保険

「確実に教育資金を貯めたい」「リスクを取りたくない」場合は、学資保険が向いています。特に、契約者に万が一のことがあった場合でも、満額が受け取れる保障があるのが保険のメリットです。

運用益を期待するなら変額保険

「資産を増やしたい」「インフレ対策をしたい」なら学資保険以外が選択肢になります。リスクはあるものの、長期的な視点で運用すれば、より多くの資金を準備できる可能性があります。

6. まとめ

学資保険と変額保険は、どちらも子どもの将来のために資金を準備する手段ですが、仕組みやリスクが大きく異なります。

- 学資保険は元本保証があり、確実に貯めるのに向いている

- 変額保険は運用次第で増やせるが、リスクがある

- 保険は保険、積立運用は積立運用と切り分ける

最近ですと他の記事に記載しておりNISA口座で投資信託を積立て続ける等、何を選ぶかは、ご自身のリスク許容度やライフプランに応じて決めることが大切です。個人的な考え方ですと基本的にはお金を貯める手段としてはNISA等、証券口座の活用。何かあった際に教育資金等を残せる様に保険は掛捨て保険で準備する事を推奨するケースが増えてきております。本記事を参考に、最適な選択をしてください。

ご相談やご質問がある方は、お気軽にお問合せ下さい。